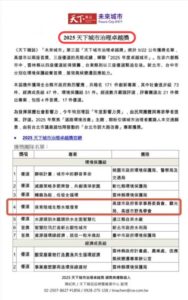

【記者 周志杰/報導】

在城市治理的舞台上,永續已不再只是理想口號,而是衡量城市韌性與未來競爭力的核心指標。高雄市政府於今(2025)年榮獲「天下城市治理卓越獎」年度卓越城市肯定,其中以「保育陸域生態水雉復育」計畫在環境保護組獲得優選,成為本屆最具代表性的跨局處合作案例之一。這不僅彰顯高雄長年推動濕地、生態與農村共存策略的成果,也代表城市治理正由硬體建設走向生態友善、文化韌性與社區參與的深化路徑。

【從濕地到城市】高雄用治理能力回應土地的聲音

高雄市幅員廣闊,既是重工業城市,也是山海河埤多樣地景匯聚之地。其中,美濃地區的埤塘文化與農村生態,被視為高雄重要的生態及文化資源。然而,隨都市發展與耕作方式改變,象徵濕地生態健康指標的「水雉」一度面臨棲地喪失與族群量低落的危機。面對生態挑戰,高雄市政府並未選擇單一部門應對,而是由 高雄市客家事務委員會主責統合,與高雄市野鳥學會、農業局、觀光局、文化局、青年局等多個局處跨域協作,同時連結 林業及自然保育署屏東分署、美濃蔬菜產銷班、旗美社大、美濃農會及地方學校社群,形塑由在地參與者所維繫的「濕地共生網絡」。此模式強調:

1.棲地生態修復:保留水域深淺層多樣結構;

2.友善耕作合作:降低農藥依賴、提升生態韌性;

3.社區教育與陪伴:讓濕地回到生活、回到記憶。

水雉重現,不只是物種回歸,而是城市治理方向轉向 「以土地為本的永續治理」 的實證。

(Photo by SAM YEH/AFP via Getty Images)

【不只保育,更是治理】高雄以「共好」重塑未來城市樣貌

水雉復育計畫會受到肯定,關鍵在於它不只是「保育工程」,更是城市治理價值的再定義。城市治理常被視為行政效率與經濟競爭力的展現,但高雄此次示範了不同答案:當城市願意與土地站在同一條時間軸上,永續就會自然發生。

此案例對其他縣市具代表意義,原因包括:

1.跨局處治理已從「合作」升級為「共設計」;

2.生態保育不再依賴政府主導,而由社群共同維護;

3.濕地保育與觀光、文化教育結合,形成多重效益鏈。

換言之,高雄展現的不是單一成果,而是 「治理能力」 本身的成熟。市府團隊於典禮上也公開呼籲,希望有更多縣市與民間組織加入 淡水埤塘與濕地復育聯盟,共同形塑台灣南部更具生命循環力的生態廊道。

【讓生態成為城市的溫度】

水雉飛翔於埤塘水面,是自然景致;一座城市願意為其留下一片可以安身與繁衍的空間,則是一種文明。

「2025年度卓越城市」不是榮譽的終點,而是高雄向未來證明:真正的進步,是能讓土地、居民與生命共同前行。