【記者 周志杰/高雄報導】

《五年不只是里程碑,而是一條再出發的航路》

在海岸線被人類遺落的塑膠、漁網、廢棄物所淹沒的年代,問題早已不只是「垃圾被沖上岸」的視覺衝擊,而是環境、產業、政策與民眾行為共同交織的生態風險。海洋委員會海洋保育署自2020年串連跨領域業者成立「海廢再生聯盟」,試圖讓看似無用的廢棄物走上一條從回收、再製到消費端的完整循環路徑。五年過去,聯盟不僅串起超過70家跨產業成員,也逐步推動讓「海廢再生」不再只是概念,而能在日常中看見、觸碰甚至使用。

《從藍鯨之殤到行動啟發的五年記憶》

本次展覽以「巨鯨之後」為名,指涉2020年在臺東長濱擱淺死亡的藍鯨事件。當時,牠被尼龍漁繩纏繞而窒息,那幅沉重又無力的畫面成為海洋保育界集體記憶。海保署署長陸曉筠表示,命名意義在於提醒——環境事件不應只停在感嘆與哀傷,而應轉化為具體行動。五年來,聯盟一面盤點臺灣海洋廢棄物流向,一面協同回收端、再生端與品牌端建立「可被信任的循環」。這包括:

一、回收漁網材質鑑別流程標準化;

二、建立海廢來源可追溯制度原型;

三、推動品牌與製造商合作推出再生用品;

四、鼓勵金融端參與「環保供應鏈支持」。

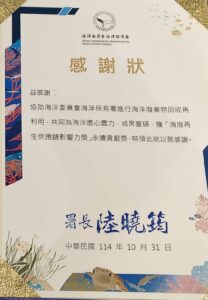

陸曉筠指出:「我們希望讓保育不是負擔,而是一條可以永續運作的產業路徑。」

《跨域聯盟串接供應鏈,讓海廢真正成為資源》

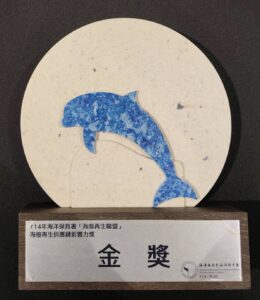

截至目前,海廢再生聯盟成員已超過70家,從漁網回收業者、塑料再製公司,到品牌商、金融單位與研究團隊皆在其中。此次活動中,亦首度頒發「海廢再生影響力供應鏈獎」,表彰對整體鏈條運作影響顯著的成員。回顧展中,民眾能親自觸碰海廢原料、看見其如何轉化成:

一、機能布料與服飾;

二、日常收納袋、鞋材、文創品;

三、商業空間建材;

四、教育互動教材。

展場亦設有「商品票選區」,透過QR Code讓參觀者直接回饋市場價格敏感度與消費意願,象徵海廢再生不只是環保倡議,而是逐步走向市場機制的循環經濟。

《走進展場與手作,海洋議題不再只是旁觀》

本次系列活動恰逢萬聖節,現場以細緻視覺巧思融入節慶氛圍,形成一種「環境教育可以很有趣」的感受。明、後兩日共安排12場海廢手作工作坊,由多個環保團體與獨立工作室帶領,民眾可以在拆解、清理、再造的過程中,真正理解每個「垃圾曾經屬於某個人」,也確實可能「再變成另一個人的生活物件」。

展覽從10月31日起連續三天開放,海保署也強調,這不只是回顧,更是一個往後五年的起點——海廢問題仍然龐大,而行動才剛開始。